日産工機の前身会社につき、「日産工機50年のあゆみ」--日産工機50年史の記事より紹介致します。

当社のルーツをたどると、ふたつの会社にたどり着く。「日本内燃機」と「オオタ自動車」である。 戦後に両社が合弁し、当社にとっては直接の前身会社となった。しかし、その間に戦時の統制、 戦災なども含めて厳しい外部環境にさらされたため、複雑な経緯をたどっている。 ここでは日産工機の前史として、概略を記すこととする。

ニューエラ号

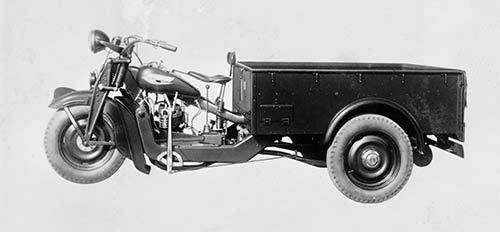

サイドカー付き二輪車

くろがね雪上車

くろがね四起

1.日本内燃機の歴史

日本内燃機は、1917 年に自動車技術者・蒔田 鉄司 ( まきた てつじ 1888 - 1958) が設立した個人工場「秀工舎」が起源である。1920 年代からオート三輪とオートバイの開発に着手して業界に本格参入した。1928 年に大倉財閥系の「日本自動車」が設立されると、蒔田は秀工舎を日本自動車に譲渡し、秀工舎は日本自動車の大森工場となった。蒔田は、この大森工場で小型空冷エンジンを開発し、国産化を成し遂げた。

1932 年、日本自動車は社名を「日本内燃機(代表者 又木 周夫)」に変更し、「ニューエラ」、後には「くろがね」ブランドのオート三輪トラックを主力製品とした。かくして日本内燃機は1930 年代以降、東洋工業( 現: マツダ)、ダイハツ工業と並ぶ日本のオート三輪業界の3大メーカーのうちの1社となった。最盛期には大森、蒲田、川崎、寒川、尼崎の5 工場を有した。なお、尼崎工場は1941 年に日本スピンドル製造所を吸収合併したもので、戦後の1949 年に日本スピンドル製造株式会社が設立されたことにより分離した。

当時のオート三輪は、主に排気量が500 ~ 750cc の単気筒または2 気筒エンジンを搭載し、その排気音から「バタバタ」と呼ばれて国民に親しまれた。また、サイドカー(側車)付き二輪車に続く軍事輸送用車両として軍部からも注目された。

戦時色が濃くなった1937 年、商工省から小型二輪・三輪・四輪メーカー27 社に対して、事業の縮小と、もっぱら貨物車を製造することが通達された。日本内燃機は、小型車メーカーとしては唯一、自動車統制会に加入していたため、サイドカー付き二輪車・三輪車・四輪車の軍用小型車や雪上自動車、除雪自動車および軍需品(操舟機、航空機部品)の生産を行った。

1945 年5 月には、自動車の生産を完全に停止し、航空機部品(航空機補機類・同慣性始動機)の生産に特化する軍需工場となった。

中でも、世界で初となる本格的な四輪駆動乗用車「くろがね四起」(くろがね号軽四輪起動乗用車)を、軍用に量産化したことは特筆に値する。

1941 年には、工場を拡張するため、前年に取得していた神奈川県寒川町の土地(33 万㎡)に1 万3,000㎡の新工場を建設した。この工場敷地こそが現在、当社が受け継いでいる工場敷地である。ちなみに当時の資料には、同年が戦前に使われていた皇紀2600 年に当たることから、旧住所の番地が岡田2600番地になったと記述されている。

戦後の1946 年1 月、疎開工場だったことから戦火から免れた寒川の工場は、民需転換許可を受け、くろがねオート三輪と、原動機付自転車などの生産を再開した。1949 年4 月には企業再建整備法に基づき、新会社「日本内燃機製造(代表者 堀場 泰)」が発足した。大森、寒川の両工場を継承し、民間企業としてスタートしたのである。当時、蒲田工場は連合軍の賠償指定により閉鎖されていたが、1951 年4 月に賠償指定が解除されたため、操業を開始した。

1950 年から1953 年まで続いた朝鮮戦争中には、朝鮮特需が生まれた。日本経済は大幅に拡大し、神武景気によって、1954 年には自動車の生産台数が1 万台を超えた。しかし、1956 年末には景気が大幅に後退する。日本内燃機製造は合理化が遅れたことや、四輪車への転換を図る競合メーカーに追随できなかったことなどから経営不振に陥り、1955 年に自動車産業への進出を図る東急グループの資金援助を得て、傘下企業となった。

高速機関工業の本社

オオタOD型乗用車

オオタ自動車組立ライン

オオタPK型セダン

2.オオタ自動車の歴史

オオタ自動車は、1957 年に日本内燃機と合併するまで存在していた自動車メーカーである。第二次世界大戦前に同社が製造していた「オオタ」ブランドの小型車は、日産自動車が製造していた「ダットサン」とともに、国産乗用車の代表的存在だった。

始まりは太田 祐雄(1886 - 1956 年)が1912 年6 月、東京都の巣鴨郊外に個人経営の「太田工業(太田工場とも言われる)」を開業したことである。小型自動車用のエンジンと車両を製造・販売していたが、慢性的な資金不足が続き、零細な太田工業の生産体制強化を困難なものにしていた。

当時の従業員は15 人程度という町工場レベルであり、記録によると1933 年から1935 年までにおけるオオタブランドの自動車累計生産台数は、貨物車と乗用車を合計しても160 台に過ぎなかった。

その後、自動車産業への進出を目論んでいた三井財閥が、品質面でもダットサンを凌駕するものであることを確認し出資に踏み切った。1935 年4 月、三井物産が「高速機関工業」を設立した後、太田工業の業務を承継するとともに、三井物産が輸入した最新の加工機械を備えた近代的な工場を品川に建設した。かくして従業員が250 名を数えるまでに成長したのである。

順調なスタートを切ったかのように見えた高速機関工業だったが、戦時色が深まった1937 年以降は、資材割り当て制限により小型車生産が急激に縮小する。乗用車生産は1938 年の216 台、貨物車生産は1937 年の809 台をピークに生産台数が減少し続け、1942 年までには乗用車、貨物車とも生産停止となった。

1939 年、高速機関工業は軍の命令によって立川飛行機の傘下企業となり、品川工場も売却された。以後は航空機部品や消防ポンプ用エンジンなど、軍需中心の生産を行った。

戦後、立川飛行機から離れて民間企業となった高速機関工業は、1952 年に社名を「オオタ自動車工業」に変更する。1953 年後半から1954 年にかけて、日本が経済不況に見舞われたにもかかわらず、神奈川県川崎市の工場を買収して新工場にするという過剰な設備投資を行った。加えて自動車販売の不振による販売店の経営悪化、主要ユーザーであるタクシー会社などからの資金回収の遅れなども重なり、オオタ自動車工業は1954年11月に手形決済が困難な状況に陥った。その結果、1955年1月に会社更生法の適用を申請したのである。

なお、川崎工場は1961年、東京芝浦電気に売却された。

くろがね三輪トラック

くろがねベビー

日本自動車工業上尾工場

オオタE10型エンジン

3.2社の合併と終焉

1955 年に日本内燃機を傘下におさめた東急グループは、再建を目指していたオオタ自動車工業と日本内燃機を合併させることにより、

新しい自動車メーカーを立上げることを企図した。

このような経緯を経て1957 年、日本内燃機とオオタ自動車工業が合併し、

「日本自動車工業(代表者 川鍋 秋蔵)」となった。その後、1959 年には「東急くろがね工業(代表者 木下 久雄)」に社名を変更している。

以降、東急グループのテコ入れにより、従来の荷物用軽自動車の持ち味を生かしつつもスタイル、性能を一新し、

スクーターと同じ軽免許で乗れるようにした軽四輪トラック「くろがねベビー」を開発した。並行して小型四輪トラック「くろがねノーバ」も開発し、

いずれも同年10月に発売した。

また、1960年5月には、“東洋のデトロイト”を目指して埼玉県上尾市に約24万坪の用地を取得し、「くろがねベビー」組立専用工場を建設した。

さらに1961 年4 月には、農業用「くろがねベビー乗用トラクター」も発売し、農機部門へと進出した。

社運をかけて発売したこれらの新型車は、当初こそ低価格なこともあり販売は好調だった。しかし、政府の金融引き締めや、

長期経済不況、競合メーカーの追い上げにより販売が低迷し始めたため、東急グループは自動車産業からの撤退を決定した。

1962 年1 月に会社は破綻し、独立メーカーとしての自動車生産から撤退、同年2 月には東京地方裁判所に会社更生法適用を申請した。

このように東急くろがね工業は一時、倒産も覚悟したが、東急の要請を受けていた日産自動車が再建に協力する方針を決定し、

同年4 月には会社更生手続の開始決定に基づく再建に着手した。

その際、東急と日産自動車は、東急が再建資金を負担すること、日産自動車が自動車部品の下請け作業を発注し、

仕事量の確保に協力するとともに、技術支援も行うことに合意した。かくして更生会社となった東急くろがね工業の再建は、

急速に前進することになったのである。

1962 年12 月には、日産自動車と東急との間で東急くろがね工業の再建を契機とする相互援助についての協定書が締結され、

日産自動車はオオタのE10 型エンジンをベースしたD 型(直列4 気筒1,046cc、40ps)エンジンの生産を東急くろがね工業に委託した。

このD型エンジンは、日産キャブライトと産業機械(フォークリフト等)に搭載された。

とりわけ日産キャブライトは市場で好評を博し、生産台数が2,000 台/ 月となった時点で経営黒字化への目処がついた。そのため1964 年3 月、会社更生計画を提出した。この計画に基づき、車両メーカーとしての東急くろがね工業が消滅し、上尾工場も売却された。一方で同年9 月30 日に新会社の「東急機関工業」が誕生し、ユニット、部品メーカーとしての新たなスタートを切ったのである。

参考文献

日産工機には、前身会社の文献資料がほとんど残っていないため、下記の文献を参考にさせていただきました。

会社名・人名等の敬称は省略しました。

前身会社の車両

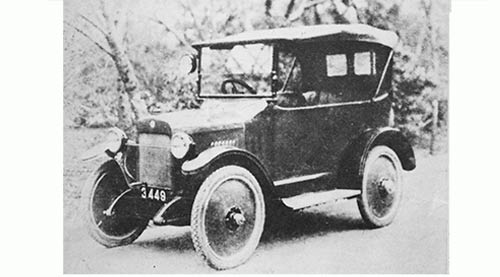

1921年に太田工業(オオタ自動車の前身)が完成させた、OS号。OHV 4気筒965cc 9馬力、全長2895mm、車両重量570kgというスペックだった。

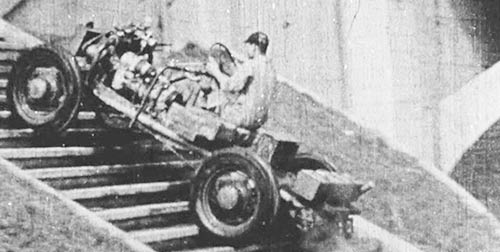

日本内燃機は1935年に、世界初の四輪駆動乗用車である、「くろがね四起」を開発した。 左の画像は、「くろがね四起」の開発にあたり、テスト用に試作された車両が階段を上るシーンである。 ボディは架装されておらず、メカニズムの構成が見て取れる。

日本内燃機の蒔田鉄司の指導により、試作された水冷4気筒1800ccエンジン搭載の「くろがね四起」。 上の画像は、水平対向エンジン搭載車(前)と直列エンジン搭載車(後)が、富士山麓でテスト走行をする様子。(直列エンジン車の画像は国内初の発見) この試作車は、量産車と異なりフロントガラスが1枚である。水平対向エンジン車はフロントグリルが楯型。直列エンジン車は長方形。初号機にボディ形状は似ているが、各部の造形がスマートになっている。 この試作車は各種文献によれば1937年製作とあるが、このフィルムがおさめられていたドラムには、昭和11年(1936年)7月10日「四水機関試運転」と記されていた(四水=4気筒水冷と推測)。 このテストには、側車のタイヤも駆動する97式側車付自動二輪車も参加した。 下の画像は水平対向エンジン搭載車のボディ架装前のテスト走行と思われるシーン。場所は大森工場。フレームも量産車とは別に用意されていたことがわかる。

1937年式の「くろがね四起」の前期量産型。休耕田と思われる泥濘地で走行試験を行っている。 「くろがね四起」は1935年から1945年の10年間に、4775台が生産され、陸海軍の偵察、連絡用車両として活躍した。

日本内燃機が妙高高原の赤倉観光ホテルのスキー客の送迎用に開発した雪上車。 1937年型のフォードエンジンを使用しており、前輪部はそり、後輪が履帯で駆動している。 数種類の雪上車があったらしく、映像が残されている。

北海道十勝で走行試験を行う、日本内燃機の雪上車。1939年から1940年頃と推測される。 この車両は、無限軌道を採用しており、後方に橇付きのトレーラーハウスを牽引している。 映像では上り勾配の登坂には難渋していた。 車両のナンバーから、妙高高原より十勝まで搬送してテストをしたらしい。

1940年に完成した除雪自動車。米国ウォルター社製の除雪自動車(写真上・後方)を参考に日本内燃機が滑走路の除雪用に開発したもの。 ロータリー・ユニット(写真上)とラッセル・ユニット(写真下)の交換が可能。 ロータリーの場合、ウォルター製は200馬力エンジン1台で、走行からローター駆動までを行うが、日本内燃機製はそれだけの高出力エンジンが調達できず、走行用1台、ローター駆動用2台、計3台の日産トラック用エンジンを搭載していた。 ラッセル・ユニット装着時(写真下)、米国では、雪壁に車両ごと突進して体当たりによる除雪を行っていたが、日本では記録映像を見る限り、低速で走行しながらの除雪を行っていた。 周囲の状況から、海軍が4発大型爆撃機の専用飛行場として北海道に設営した「連山滑走路」で撮影された可能性がある。

1942年8月7日から8日かけて、茨城県菅生沼で行われた性能試験で、陸岸から川へ進入した試作水陸両用偵察車「ヌ軽偵」。 無限軌道にゴム製の浮体を装着し、浮力と推進力を得て走行・航行する形態だった。 車体後方には跳ね上げ式のスクリュープロペラも装着されていた。

1943年冬に完成した、日本内燃機最後の除雪自動車。自重15トンに達する大型車両で、13,847ccという巨大なエンジンを開発・搭載して200馬力を達成した。 くろがね四起を隣に置くと、高さは半分も無かったという。 左側の車両はロータリー・ユニット、右側の車両はラッセル・ユニットを装着している。 海軍用は川崎工場、陸軍用は寒川工場で生産された。 戦後の1950年まで、北海道の道路の除雪に利用された際は、大きく重いボディの扱いが難しかったとの記録がある。

1950年のくろがねKC型・三輪トラック。空冷45度V型2気筒 747cc 16.5馬力を発揮した。積載量は500Kg。 次期型のKD型からエンジンが一新された。

1953年、オオタPA型セダン。760cc、20馬力。4人乗り。タクシー用に4ドアとされた(それまでは2ドアセダン)。 全長3.65m、全幅1.4mと非常にコンパクトな車両。

1955年、組立が完成して日本内燃機を後にするくろがねKD型・三輪トラック。 空冷90度V型2気筒 995cc 26馬力、1トン積み。 スタジオジブリの映画「コクリコ坂から」に登場し快走を見せたのはこのKD型か次のKE型らしい。

1957年、日本自動車工業の試作車両の走行試験のようす。 二輪車1台、三輪車2台、四輪車2台をテストしているがいずれも量産はされなかった。 画像右側はトヨペットマスターらしい。開発チームはこの後、伊豆に向かい、トヨタの開発チーム?と合流している。

1958年、日本自動車工業のPG型試作車(市販されず)。 旧オオタの設計陣が開発したもので、フルモノコックボディに前輪トーションバースプリング、Wウィッシュボーンと先進的な設計を採用していた。 エンジンはE9型、903cc、24馬力。

1959年、東急くろがね工業が発売した、くろがねノーバKN型。 エアサスペンションを装備した高級2トン積みトラックだった。 エンジンはE15型、1,488cc、62馬力。

1961年、東急くろがね工業最後の製品となったくろがねトラクター。 小型で小回りが利き、狭い土地での作業ができることがセールスポイントだった。 農業部門への進出を目指した製品だったが、更正会社になったことにより短命に終わった。 エンジンはWE型2気筒、452cc、11馬力。